跡

『跡』self-work、2023

大学を卒業した後も、研究室の職員として学校に留まることにした私は、職員を続けるうちにだんだんと、大学という場所は寂しい場所なのだと感じるようになった。職員になってからの最初の仕事は、つい先日まで級友たちと一緒に使用していたロッカーの、中に残された画材や作りかけの作品、その他のガラクタなどをゴミとして袋にまとめ、処分することだった。期日までに持ち帰らない場合は廃棄してしまうので、ロッカーの中身は全て持ち帰ってほしい、と勧告を出していたのにも関わらず、南京錠をねじ切って蓋を開けると、そこには大量の大学生活の跡が無造作に詰め込まれていた。あの勧告は、裏を返せば持ち帰らなかった場合は勝手に廃棄をしてくれるものだと、都合のいい解釈をするのはさすが、大学生の考えそうなことだ。軍手をはめ、中身を引っ張り出して、分別しながらゴミ袋に放り込んでいく。いつかの授業で見かけた友人の作品の習作と思われるもの、可燃ごみ。殴り書きでびっしりと、課題について思案した跡がある誰かのクロッキー帳、可燃ごみ。まだ問題なく使えそうな製図道具セット、不燃ごみ。油彩用の油やスプレー塗料の空き缶、危険ごみ。お湯を注がれるのを待ちくたびれた期限切れのカップ麺、可燃ごみ。なにかしらの思い出が写っている写真、可燃ごみ。なぜこんなものまで放置してしまったのだろう。それくらいきちんと持ち帰るか、不要なら各自で処分してほしかった、と憤る気持ちがないではなかったが、ゴミ袋の数が増えていくごとに、ついこの間まで確かにこの場所で起こっていたはずのそれぞれの学生生活が、時間が来たからという理由であっけなく終わったこと、最終的にはそれが自分の手によって「本当に」終わったものになっていくのが恐ろしくなった。皆それぞれの方向を見据えて社会に出ていったというのに、自分だけがひとり、過去に置き去りにされてしまったような気分だった。

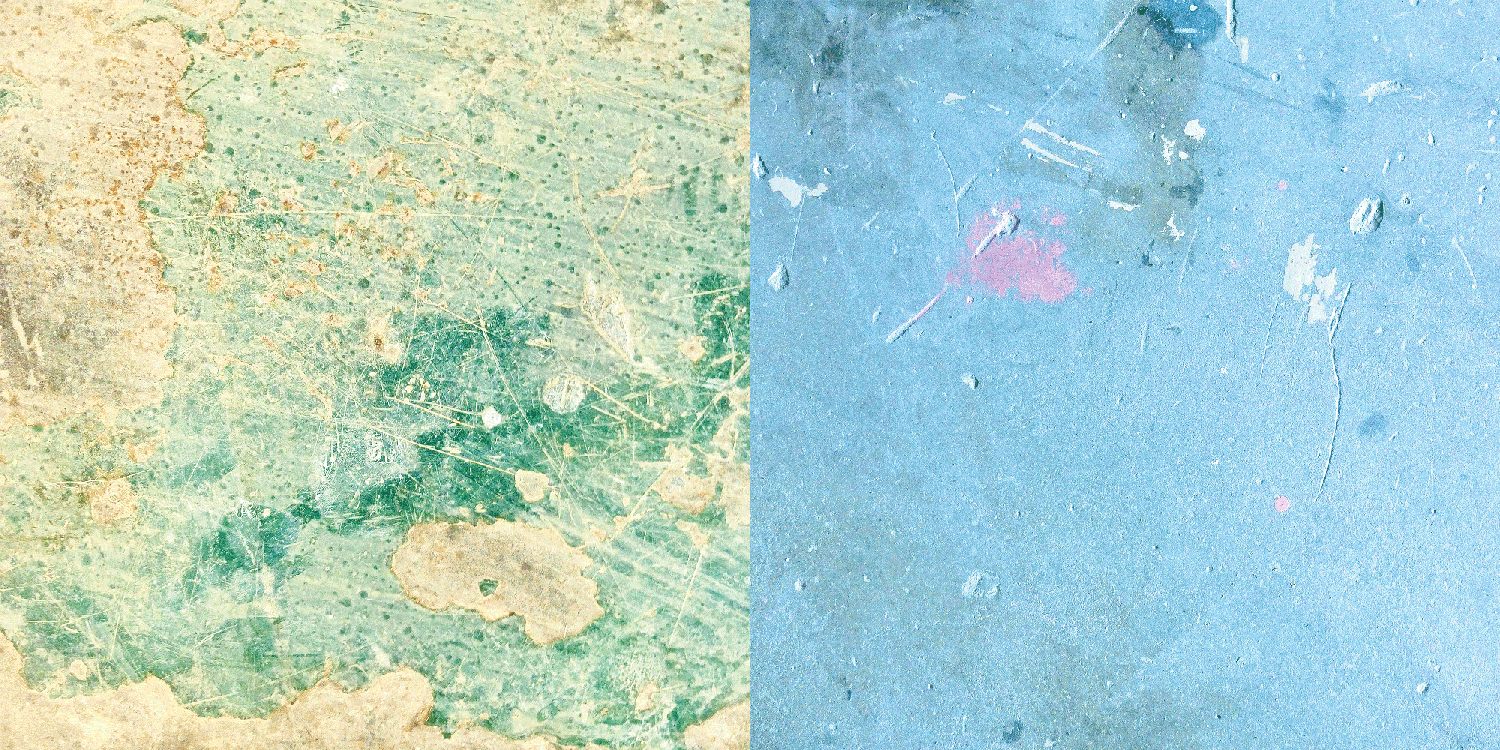

新学期の始まりはイベントごとが多く、研究室は繁忙期を迎える。慣れない仕事に戸惑いながらもそれらをこなして、少しずつ落ち着いてきた頃、夕方に仕事を終えた私は、帰宅する前になんとなく校内を見てまわるようになった。見てまわりながら、今まで学生として使用していた教室には、もう自分のための席はないことを理解しようとしていた。私はデザイン科の学生で、学生時代は他学科との交流はほとんどなかったに等しかったが、絵画棟や彫刻棟など、訪れたことのない場所まで足を伸ばして散策することもあった。学生の頃にはなんとはなく視界に入っていただけのものに、次第に強く興味をそそられるようになっていった。床や壁に刻まれた「跡」だ。大学には実に様々な跡がある。砂埃とともにこびりついた、飛び散った絵の具の跡。窓ガラス保護用のシートが、時間と共に劣化してひび割れた跡。いくつものポスターが、貼られては剥がされた跡。不注意が招いたに違いない擦り傷や引っ掻き傷などの跡。それは、建物が覚えている、人間の活動の跡である。建物からすれば、学生たちが学生生活をどのように過ごし、どのような考えを持ち、どのような作品を作っていたかなんて知る由もない。唯一知っているのは、学生たちが無意識につけていった跡の集積だけだ。私はそんな跡を見つけては、ものを言わない建物の語る声に共感していた。

意図を持って作品を作り、その作品の意味を自ら語る作者がいる。一般的には、その言葉は鑑賞時に作品の見方の手助けをしてくれるが、ある意味では本来の意味での鑑賞を妨げていると言える。なぜなら、作者対作品の関係と、鑑賞者対作品の関係は全くの別物であり、作者にとってその作品がどうあれ、鑑賞した誰かが作品に対して何を感じとるのか、本来はその出会いの数だけ作品の見方があるはずで、その出会いのひとつひとつによって作品が都度、完成しているからだ。仮に作者が不在ならば、作品は自らのことを自らの言語で語るようになる。人々は作品の声に耳を傾けることができる。それが鑑賞だ。もう少し掘り下げると、たとえ鑑賞する際に作者の意図を重要視する必要がなくとも、作者が作品だと主張するものは何らかの意思によって作られたものであるから、どうしてもそこに作者の言葉を探してしまう。極限まで作者の持っていた思考から逃れて、純粋に鑑賞することができるその作者の作品は、あるいは作品とは呼ばれなかった、アトリエに残された作者が無意識に残していった跡の方かもしれない。少なくとも私が大学校内を歩きながら見てとったことは、学生は大学の建物に跡を残し、そして去っていくということだった。その少々皮肉な考えがしばらく頭の中から離れなかったので、私は跡を写真に収めていくことにした。ここに収められている跡は、建物やそこに置かれたものたちを支持体に、学生たちの無意識が刻んでいった作品だ。そしてそれは、卒業した後も大学に留まることを選んだ私にとって、一層孤独感を強める考えだった。

新学期の始まりはイベントごとが多く、研究室は繁忙期を迎える。慣れない仕事に戸惑いながらもそれらをこなして、少しずつ落ち着いてきた頃、夕方に仕事を終えた私は、帰宅する前になんとなく校内を見てまわるようになった。見てまわりながら、今まで学生として使用していた教室には、もう自分のための席はないことを理解しようとしていた。私はデザイン科の学生で、学生時代は他学科との交流はほとんどなかったに等しかったが、絵画棟や彫刻棟など、訪れたことのない場所まで足を伸ばして散策することもあった。学生の頃にはなんとはなく視界に入っていただけのものに、次第に強く興味をそそられるようになっていった。床や壁に刻まれた「跡」だ。大学には実に様々な跡がある。砂埃とともにこびりついた、飛び散った絵の具の跡。窓ガラス保護用のシートが、時間と共に劣化してひび割れた跡。いくつものポスターが、貼られては剥がされた跡。不注意が招いたに違いない擦り傷や引っ掻き傷などの跡。それは、建物が覚えている、人間の活動の跡である。建物からすれば、学生たちが学生生活をどのように過ごし、どのような考えを持ち、どのような作品を作っていたかなんて知る由もない。唯一知っているのは、学生たちが無意識につけていった跡の集積だけだ。私はそんな跡を見つけては、ものを言わない建物の語る声に共感していた。

意図を持って作品を作り、その作品の意味を自ら語る作者がいる。一般的には、その言葉は鑑賞時に作品の見方の手助けをしてくれるが、ある意味では本来の意味での鑑賞を妨げていると言える。なぜなら、作者対作品の関係と、鑑賞者対作品の関係は全くの別物であり、作者にとってその作品がどうあれ、鑑賞した誰かが作品に対して何を感じとるのか、本来はその出会いの数だけ作品の見方があるはずで、その出会いのひとつひとつによって作品が都度、完成しているからだ。仮に作者が不在ならば、作品は自らのことを自らの言語で語るようになる。人々は作品の声に耳を傾けることができる。それが鑑賞だ。もう少し掘り下げると、たとえ鑑賞する際に作者の意図を重要視する必要がなくとも、作者が作品だと主張するものは何らかの意思によって作られたものであるから、どうしてもそこに作者の言葉を探してしまう。極限まで作者の持っていた思考から逃れて、純粋に鑑賞することができるその作者の作品は、あるいは作品とは呼ばれなかった、アトリエに残された作者が無意識に残していった跡の方かもしれない。少なくとも私が大学校内を歩きながら見てとったことは、学生は大学の建物に跡を残し、そして去っていくということだった。その少々皮肉な考えがしばらく頭の中から離れなかったので、私は跡を写真に収めていくことにした。ここに収められている跡は、建物やそこに置かれたものたちを支持体に、学生たちの無意識が刻んでいった作品だ。そしてそれは、卒業した後も大学に留まることを選んだ私にとって、一層孤独感を強める考えだった。

←